Une nouvelle exposition de Gisèle Bonin ne se rate surtout pas. Elle a réalisé ses toujours merveilleux dessins si précis et si précieux à l’occasion d’une parution magnifique avec l’immense écrivain Michel Butor : « Ceci pourrait faire partie aussi bien de la légende arthurienne que des contes de Perrault. On essaie de se désaltérer à une source ancienne que l’on croyait tarie » (Michel Butor).

Eloge de la lenteur

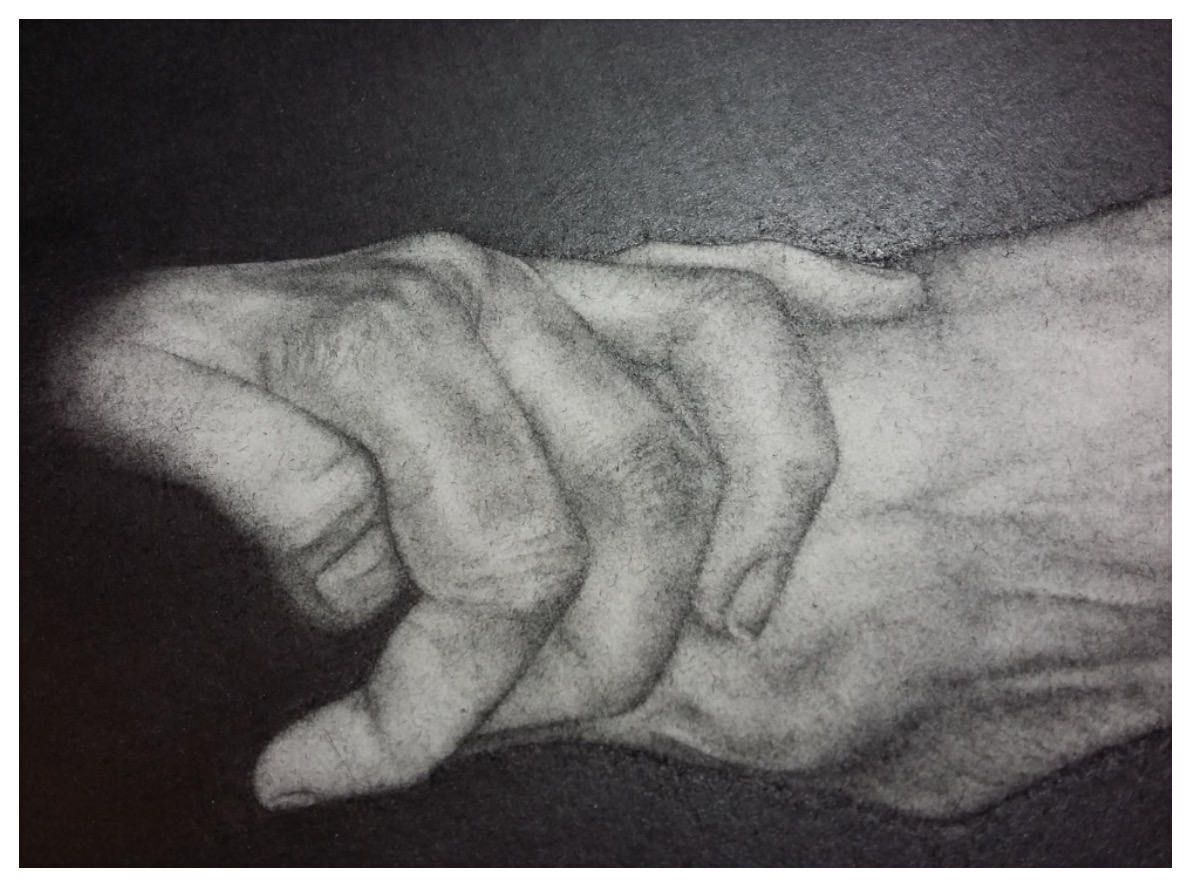

Malgré des siècles de questionnement sur la représentation, malgré les multiples crises de la figuration, et peut être à cause de celle de l’humanisme, l’artiste revendique le corps et ne croit qu’en lui. Ne veut que lui. Et elle se concentre sur sa peau. « Territoire de mémoire et de sensation, l’enveloppe du vivant (corporelle ou symbolique) peut se présenter comme une vaste étendu cartographique, mystérieuse de l’intime sous toutes ses formes (anatomique, psychologique, historique…), écrit l’artiste. Creuser la réalité en creusant la chair. S’y attardant. S’y arrêtant sans cesse. Car la jeune femme s’applique, serre le crayon et les dents, se penche des heures sur la feuille, parfois jusqu’au vertige. L’aveuglement. Son geste lent creuse le papier méticuleusement pour aller au plus près de cette réalité du corps qu’elle veut donner. Dans ce travail physique et mental, Gisèle Bonin parle du « temps qu’il faut pour se perdre : d’abord se perdre dans son propre temps, puis peut-être se perdre en un sujet ». Pour s’enfoncer toujours, aller le plus doucement au bout du geste, sans faute, en virtuose, suivre les cicatrices, les rides, les plis et les replis de peau ou de tissu, et enfin livrer l’image à affronter. Car il faut oser regarder ces partitions anatomiques, téton, genou, cou, pubis, nombril, sein qui perturbent les sens et animent les pulsions. Non seulement décadrés, fragmentés, immensément agrandis, donnés dans leur réalité et leur détail les plus fous. Par l’attrait de la plus grande visibilité, pour aller au-delà des limites de la narration, niant le spectaculaire et le sophistiqué, Gisèle Bonin provoque les émotions les plus intenses. Violentes. Avec ses explorations en tous sens, l’artiste laisse glisser, au ralenti, dans l’invisible. L’indicible.

Eloge de l’effacement

Pour l’exposition, Gisèle Bonnin, interpellée par ces espaces « faiblement peuplées mais « très habités », ce vide chargé », des œuvres de Hammershoi, a réalisé dans un premier temps une série de dessins représentant une chaise sur fond rouge sur laquelle est posée un tissu blanc, enroulé, tombant…Comme si l’absence du corps et de l’être, comme si les images du manque permettent de dire sans raconter, de regarder sans voir. « La suggestion plus que la démonstration », dit encore l’artiste. Et le visiteur imagine, raconte des histoires autour de ces diptyques de chaises et de dessins rouges, de ce tissu immaculé… Pourquoi est-il posé de cette manière ? Pourquoi sur cette chaise ? Pourquoi sur cette couleur écarlate, chair, humeur, sang ? Toutes les questions demeurent en suspens comme pour mieux illustrer cette pensée du Tao Te King : « Plein du seul vide, ancré ferme dans le silence, la multiplicité des êtres surgit, tandis que je contemple leurs mutations ».

Eloge du geste

Mue par la force de l’imagination, Gisèle Bonin offre encore dans ses « dessins rouges » toute l’ampleur de la force de l’effacement. Ici, « la ligne disparaît dans la « matière », le « grain », vers une forme de dissolution, une dispersion synchronique de l’œil et de l’esprit, des nerfs et des émotions, dans un temps indéterminable et interminable, indéfini et infini », dit l’artiste qui n’aime pas les surfaces vierges mais l’âpre, le discontinu, l’inégal où le geste perd peu à peu sa violence. Encadrés dans de larges et profondes boites, elle remet en cause la visibilité de son travail d’inouïe minutie sur son frôlement quasi clinique de l’épiderme, sur ses chevelures si parfaites, si vivantes, sur ses poils et ses orifices si réels qu’il vous surprennent. Paniqué. Dans les « dessins rouges », la ligne comme le geste cette fois se multiplient et se démultiplient pour livrer un brouillage, un effet vaporeux fondamentalement musical. Le regard ne suit désormais plus le trait, il se perd dans une infinité de traits, dans un évanouissement des gestes. Travail encore plus interminable. Encore plus difficile. Encore plus ardu. Comme si cette mise à l’épreuve du corps de l’artiste devenait une mise à l’épreuve de notre propre corps. Gisèle Bonin veut notre perte sans pourtant nous lâcher. Plongée sans fond.

Une exposition. Deux artistes. Un même sujet d’inspiration. Deux jeunes femmes qui par la volontaire absence physique dans leurs œuvres, subjuguent par leur présence. Elles livrent aussi bien par la très belle et ingénieuse mise en espace de leur contenu, par leur dispositif de chambres où chaque artiste s’exprime – phrase écrite, vidéos et dessins d’Isabelle Lévénez, dessins de Gisèle Bonin – un dialogue qui emporte leur travail avec encore plus de force, d’imagination et de trouble. L’exposition dévoile donc un dialogue intrigant et bouleversant qui donne une vie totalement nouvelle aux peintures peu connues d’Hammershoi. Elles élèvent à son plus haut degré cet « Art de la suggestion » dont parle le Tao Te King. Et montrent que derrière les apparences, l’homme ne peut plus atteindre que la lumière et l’ombre au vertige de l’être, l’immontrable, l’innommable, cette fraction d’absolu, cette béance qui a pour nom Beauté.

Texte d’Anne Kerner extrait du catalogue de l’exposition « Intérieur vu de dos, Isabelle Lévénez, Gisèle Bonin », Galerie 5, Angers, octobre 2011.

Michel Butor & gisèle Bonin, « Le dit du mineur », Rouen, L’instant perpétuel, novembre 2011 le blog de l’éditeur: http://pseud-de-ip.blogs.nouvelobs.com/Gisèle Bonin, Vannes, ESPE, du 26/09 au 18/10/13