« Je crois que dans notre époque il faut avoir beaucoup de visages, être comme un caméléon. C’est compliqué, il faut s’adapter, s’amuser malgré ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans une époque assez négative et pour vivre dans cette époque qui a tellement changé, il faut s’adapter sinon on meurt, tout de suite », dit Aki Kuroda.

Il y a chez Aki Kuroda une sorte de distance, une profondeur de champ intellectuelle qui le voit mettre en perspective l’art et la vie, sans jamais oublier d’en sourire doucement. Venu s’installer définitivement à Paris en 1970, l’artiste a toujours été très inquiet sur l’avenir du monde et encourage à « agir vite ». Très vite. « Ni japonais, ni français mais déraciné »,coupé volontairement de ses attaches en quête d’une Europe adulée et mythique, il revient toujours à la reconstruction nécessaire d’un Eden qui ne cesse de le hanter. « Le monde est très complexe. Avec peu de cartes, on peut toucher de multiples sensibilités », explique celui qui a inventé un univers d’une richesse infinie mais reconnaissable entre tous.

En cette fin de février, le long du mur, les rosiers s’étirent vers le soleil. La porte de l’atelier est grande ouverte au fond du passage fleuri et les immenses toiles colorées apparaissent, vibrantes sous la lumière.« Il fait très chaud sous la verrière » s’excuse presque l’artiste, timide, le sourire bienveillant, en vous faisant pénétrer dans sa jungle merveilleuse baignée d’ondes positives. Une jungle baroque à l’image de l’homme et de sa planète. Où l’occident se conjugue à l’ancrage asiatique. Un maelström gai, espiègle, chatoyant où s’accumulent depuis plus de 30 ans, du sol au plafond, sur les tréteaux de bois, les étagères, son univers de sculptures, de tableaux, de dessins, de poupées miniatures, une constellation de tous petits objets fétiches, de sources d’inspiration. Ici encore, les maquettes de maisons de thé, les images de l’incroyable décor de « Parade » crée en 1993 pour le ballet de Prejlocaj, de l’enchanteuse boutique Mauboussin à Tokyo réalisée en 2009, de ses performanceset spectacles poétiques hors du commun intitulés « Cosmogarden »… Kuroda a les mains éblouies. Celui qui peignait sa première peinture à l’huile à quatre ans peut tout faire et il le sait.

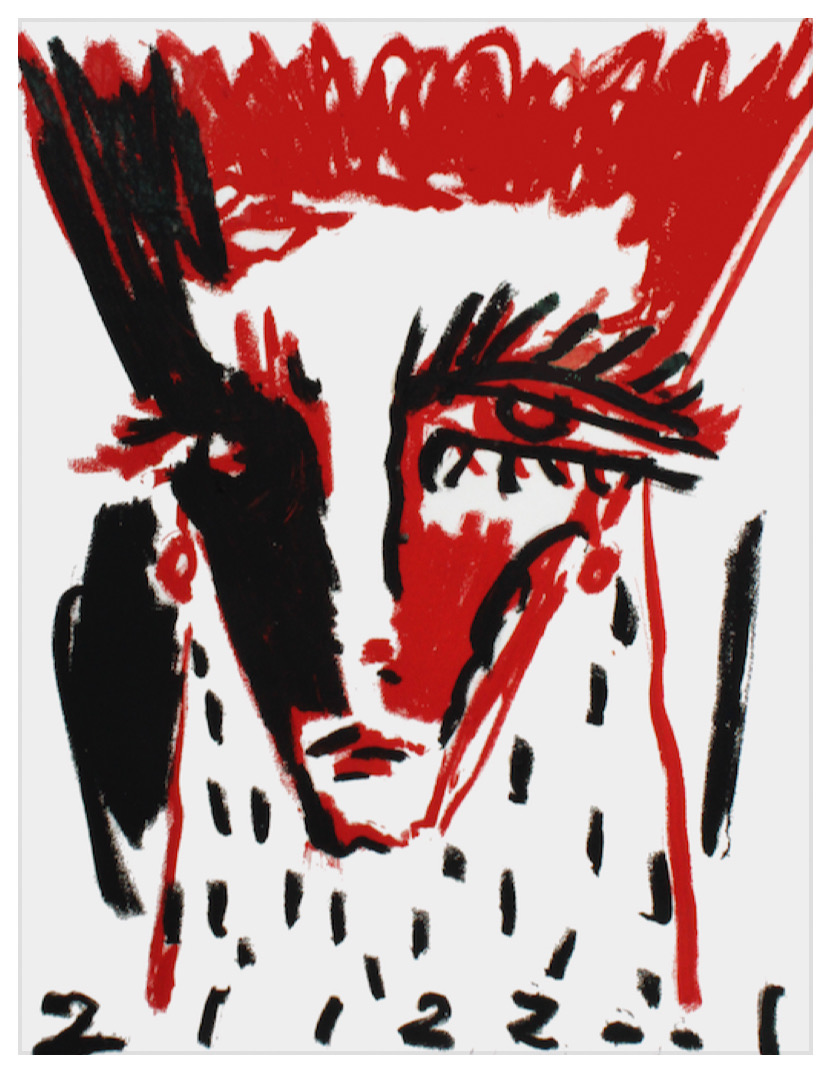

Dandy charmeur à la silhouette élégante et fragile, adorant évidemment les créateurs de mode japonais, ami de Kenzo et de tant d’autres, il opte définitivement dans l’art et la vie pour le noir et les couleurs fondamentales. L’homme est pareil à son oeuvre. On l’y perdrait presque, qui habillé en rockeur raffiné agence savamment dans ses tenues un foulard, une cravate, le détail d’un bracelet… Et des chaussures peintes en blanc, avant-gardiste bien avant la Maison Margiela. Le regard doux peut être aussi perçant, mais reste surtout explorateur derrière ses lunettes rondes qu’il arbore sur tous ses autoportraits comme une signature, un logo. Aki Kuroda qui a inspiré Marguerite Duras, Michel Foucault, Philippe Lacoue-Labarthe ou Pascal Quignard, n’aime évidemment pas vieillir.Mais il trouve l’évolution du corps passionnante, qui, comme dans le théâtre No, du défaut, de la faiblesse, donne une nouvelle dimension, une nouvelle sagesse, un nouveau mouvement.

Assis sur une chaise en bois devant son dernier tableau, Kuroda désigne deux minuscules figures au centre de l’oeuvre.« C’est ma mère et moi petit ». Nostalgie toujours d’une enfance choyée. Par un grand père fabriquant de kimonos à Kyoto et mécène pour écrivains et artistes. Par un père féru de culture européenne aussi, qui lors de son séjour en France avant la deuxième guerre mondiale, achète la revue Le Minotaure et en rapporte les exemplaires à l’adolescent. Révélation. Picasso, André Breton, Paul Eluard, André Masson, Man Ray, Miró, Dali, Magritte, Max Ernst… Et encore De Chirico, Marcel Duchamp, Matisse, Brassaï, Man Ray, Tristan Tzara … tout est là ! Ils deviennent son terreau, presque son inconscient. … Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour deviner, sous le léger fard de l’âge, l’adolescent exalté par tant de découvertes. Désormais le Minotaure nourrit et consume l’artiste jusqu’au mélange et au trouble. A la fusion des deux figures.

« L’Eden », insiste Kuroda. Depuis son premier «Jardin noir » en 1975 et sa série des « Ténébres » jusqu’à ses éclatantes « Ophélies » à la fois flottantes et célestes d’aujourd’hui, en passant par les années 2000 où il invente « Cosmogarden », « Cosmocity » et « Cosmojungle », Aki Kuroda plonge le spectateur dans un labyrinthe aussi intime qu’universel de souvenirs, de désirs fous d’amour et de réconciliation où l’homme, l’animal et la nature restent indissociables. « C’est l’essentiel. On a tous besoin l’un de l’autre », poursuit celui pour quil’histoire de l’art, l’architecture et l’écologie n’ont plus de secrets. Et dans ses toiles explosent et se confrontent toutes les dimensions et même une quatrième, cinématographique ! Aki Kuroda est libre. Il jongle avec l’espace et le temps. Il colle, assemble, bricole, joue,s’amuse à n’en plus finir. Ajoute encore des mangas, des lustres, gribouille des mots, explose des bulles de savon, surenchérit avec le lapin et l’éléphant fétiches, et ne cesse de peindre un éternel, magnifique, délicat visage féminin. Son geste, d’une vitesse, d’une précision folle, brosse d’un coup des oeuvres qui doivent d’abord être des « coussins entre l’homme et le béton ». Jamais de violence donc. Seulement l’énergie maximale pour aider l’homme à surmonter ses peurs: « on vit et on meurt seul. C’est sans doute l’idée majeure qui me lie à la question de l’être et ne pas être, il faut s’amuser avec ce qu’i nous arrive, on n’a pas le choix », confie t-il à propos de son exposition à la galerie Louis Gendre. Anne Kerner.